民国天津八善堂的联合

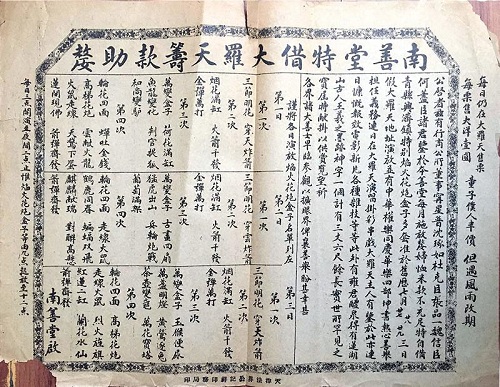

清末时,天灾人祸频发,因救济需要,天津的慈善组织大规模增加。其中备济社、济生社、引善社、体仁广生社、公善施材社、北善堂、南善堂和崇善东社等八个民间善堂善社在慈善救助中发挥了重要作用。1924—1925年,由于政局动荡,天津官办救济机构教养院的发展受到较大限制,天津警察厅急赈会的会务也处于停顿状态,民间慈善组织日常的救助活动亦自顾不暇,再无多余的力量进行其他难民救济。官办救济机构的不充分和社会保障的缺失,为民间慈善组织的联合和发展提供了机会。1925年,天津绅商意识到,民间善堂善社的联合既是一种趋势,也是一种增强救助力度、加快发展的方式。在此背景下,1925年9月,在南善堂常务董事杜笑山、杜筱琴主导下,以南善堂为中心,将北善堂、崇善东社、引善社、公善施材社、备济社、济生社和体仁广生社联合起来,称为八善堂。

组织结构的优化

天津传统善堂善社的管理一般实行轮值制。士绅商人参与善堂善社的管理属于义务职,没有报酬。这种管理方式主要适用于规模较小的慈善组织。至20世纪初,西方企业董事制的传入,为南善堂等管理方式的优化提供了指引。

备济社、济生社、南善堂和崇善东社等八个善堂属于综合性的慈善组织,均由多位善士共同创立,在管理模式上实行董事制,设立董事。创设初期,济生社、引善社、体仁广生社和备济社董事人数较少,一般不超过5人;公善施材社和北善堂董事大致为10人;南善堂董事有20余人;崇善东社董事人数最多,有百余人。关于董事,南善堂、引善社、济生社、体仁广生社等八个善堂都有相关规定,要求需在公正绅商和热心慈善的士绅中推选,并设有一定的任职期限,期满之后表现良好者可以连选连任。这在一定程度上将那些打着慈善名号中饱私囊的士绅等排除在外,尽力使善堂的救助活动切实帮助到真正需要帮助的人。济生社、引善社、体仁广生社、公善施材社、南善堂、崇善东社等善堂的日常事务通常由董事选举常务董事来负责。备济社有所不同,采取董事推选主任董事,共同组成董事会,管理社内日常事务。

1925年9月南善堂等八个善堂联合后,延续了之前的董事制管理方式,成立董事会。八善堂董事会成员主要以热心慈善的商人为主,属义务职,董事人数没有定额。如原体仁广生社汪春斋、程性源、钱玉堂,崇善东社郭桐轩,公善施材社张月丹,引善社萧少棠,济生社杨莲舫等董事,直接成为八善堂董事会的成员,为八善堂救助事业提供助力。据统计,八善堂董事会有董事杜筱琴、杜笑山、卞月庭等30余人组成。经过选举,八善堂董事长由原南善堂常务董事杜笑山担任,杜筱琴担任总董。由此可见,在八善堂中,南善堂起着主导作用。八善堂在救济过程中,若遇到需前往政府部门协商事宜,一般由董事会推选较有影响力的董事前往,杜笑山、杜筱琴是绝对首选。如八善堂在修造天津大红桥时,董事会特推选董事长杜笑山、总董杜筱琴、董事张荫棠、赵善卿等前往京奉铁路局进行商讨。

八善堂在决策时,主要通过召开董事会议来进行,并形成了一定的流程。在召开董事会时,先由董事长杜笑山提出商讨的议题,如当天津发生灾祸时,是否展开救济、如何救济,善款筹集情况如何等;再与其他董事共同商议,并提出解决办法,由参会董事进行表决。

八善堂不仅通过召开董事会进行决策相关事宜,而且诸董事为更有效地推行各项救助事业,先后设立了掩骨会、临时战地灾民救济会、冬赈救济会,在八善堂的统一组织下,正如其名称一样,它们分别负责相应的救济活动。

联合之后组织结构的优化提升了八善堂的社会公信力,而且比之前南善堂、引善社、济生社、体仁广生社等八个善堂的冬赈救济活动更加规范。如冬赈救济会需要决策的事项,需在每星期三的各股董事会和星期日的全体董事会上进行商讨。如若遇到临时情况,可以召集董事召开临时会。若参会人数为十人左右,则改为茶话会。需要救济的对象先由警察署调查造册,八善堂冬赈救济会再进行核查,并按照标准进行划分。善款的支出也有相应的规定加以约束。规范的流程在一定程度上可以将慈善救助置于一个受监管的环境下,直接明了的标准也可提高公众对八善堂慈善事业的信任与支持。

救助范围的扩大

在联合之前,南善堂、引善社、济生社、体仁广生社等八个善堂善款来源较为单一,除南善堂外,其他几个善堂的经费来源多依靠固定资产收入和董事捐款、租金、息金等。由于经费的限制,八个善堂的救济范围多局限于天津市区的特定群体如嫠妇,部分受灾来津难民,贫民子弟、孤儿等。

如嫠妇救助,南善堂、引善社、济生社、体仁广生社等八个善堂均对嫠妇进行救济,公善施材社办有救济恤嫠善会,南善堂设有“青年恤嫠会”。清末民初,贞洁观念还较重,尤其是青年嫠妇“多上有翁姑,下有子女,一则延其一家之生命,再则保一身之名节,诚为莫大功德也”,但家境贫寒的嫠妇,若要保守名节,实属不易。联合之前,南善堂等八个善堂对嫠妇的救助仅限于未外出做工者,一旦她们外出做活“或备工,稍能支持生活”,就会立即停止救助。南善堂、备济社、体仁广生社等也举办过冬赈,但大多无定数。

联合之后,八善堂没有将嫠妇作为唯一的救助对象,而是直接采取人口多寡及男为生利者、女为分利者的原则,按照标准将赈户分为特、甲、乙、丙、丁五等进行救助,也就是扩大了救助的对象。对于冬赈的放赈范围,也并未局限于市区。如1926年冬赈时,在冬赈救济会董事长杜笑山提议下,也将此前被遣散回乡的各战线村庄难民考虑进去,最终决议分为城厢、四乡、战线各灾区三部分进行施救,冬赈救济范围得以扩大。

在联合之前,对于来津的难民,八个善堂也多施以援手。但逃难来津者毕竟是少数,联合之后,八善堂特成立临时战地灾民救济会,不仅对来津的受灾难民提供救济,还打破地域界限,多次派车辆前往战区接送难民。如1925年12月4日国奉战争爆发,天津成为主战场,难民大量涌入天津。世界红十字会天津分会、悟善社、天主教会堂等直接派员对难民提供援助。妇孺作为社会中的弱势群体,在战时救济中得到了特别关照,先后有中国妇孺救济会天津分会、天津难民妇女救济会、天津红十字分会等为她们提供救济。八善堂临时战地灾民救济会主要负责难民的收容。据统计,1925年12月19日,八善堂临时战地灾民救济会将接收的各路灾民3800余人分别送往各收容所。1926年1月1日,八善堂临时战地灾民救济会的收容所如普乐大街普乐茶园、大方旅馆、福厚里等处,住有男女老幼难民共22455口。1926年春,杜笑山分派妥员前往南路救济逃难灾民。据统计,从南路八里台子以西大洼中接来陈台子等村受灾难民500余人,在蔡台子村接到董家庄各村灾民600余人,共计1100余人。至4月中旬,由八善堂临时战地灾民救济会救济的各村灾民已经不下五万人,除自行投奔亲友者外,在各收容所暂住者“共有三万一千余名”。收容难民后,八善堂临时战地灾民救济会负责难民的衣食住。1926年夏,各收容所难民先后被遣送回籍,八善堂临时战地灾民救济会的救济事业宣告结束。

八善堂救助范围的扩大与其筹款渠道的多元化密切相关。八善堂经费不仅得到政府、社会各界的捐助,还通过义务戏演出筹集善款。

救助力度的加强

在未联合前,八个善堂救助事项较为分散,救助人群主要有嫠妇、文贫、冬季的寒素家庭、来津避战和逃难的贫民,另外还设有贫民学校等。事项虽多,但主要集中于嫠妇。联合之后,嫠妇救助不再作为八善堂的重要事项,而是纳入冬赈救助事业中。

冬赈作为传统救助事项,在联合前,南善堂、引善社等八个善堂均有涉及。联合后的八善堂,在八个善堂冬赈救济的基础上,承担起大规模施放冬赈的责任。八善堂在确定救济范围时,董事长杜笑山提及1927年春夏之际遣散回乡的难民,他们回乡时,即使立即投入春耕也有所延误。经八善堂冬赈救济会董事决议,直接将救济范围扩大为城厢、四乡、战线各灾区三大部分。经过调查,八善堂冬赈救济会总务股长张荫棠及股员报告城厢各区共56000余户。城厢只是救济地区的三分之一,此时八善堂的救济户数,不仅是联合之前八个善堂中救济能力较强的南善堂1922年冬救济嫠妇户数的70多倍,而且也远远超过了之前负责大规模冬赈的天津警察厅急赈会所调查的贫民户数,达万余户,可见八善堂冬赈救济会救济的受众之多。

联合之前,在办理冬赈时,八个善堂没有将冬赈视为救济重点,未划定严格的标准,可以说较为随意,救助力度有限。联合之后,八善堂则对冬赈救济标准进行了严格地划分,按照男为生利者、女为分利者以及人数的不同直接划分为五等,即特等、甲等、乙等、丙等、丁等。不同等级,八善堂所救助的力度也不同。特等最高,赈济玉米面50斤;甲等40斤。以此类推,救助级别最低的丁等施放玉米面10斤。即使是最低等级,也与南善堂1922年冬救济嫠妇时施放的玉米面数额接近。救助力度的不同,还直接反映在冬赈救济时限的长短上。此前,八个善堂在冬赈救济上的时间较短,大多以冬三月为主。联合后,1926年冬赈救济从11月八善堂冬赈筹备大会召开时起,直到1927年5月董事长杜笑山宣告冬赈结束为止,整整历时半年,基本是联合前的两倍。在天津城厢救济贫民数为61512户,施放玉米面1736160斤,足见联合后八善堂赈济力度之强。

按照学界公认的看法,明清传统慈善组织的宗旨在于施展其教化功能,与这一目标相适应的是,传统慈善组织的活动内容基本没有越出“养育”的范围。近代以后,社会秩序和社会思想都发生了剧烈变动,戒烟会、新学堂等新兴慈善机构纷纷出现。清末民初创办的北善堂等八个善堂的董事感受到救助的现实需要,但受限于经费,他们将目光主要聚焦于贫民教育,通过设立学校为贫民子弟、孤儿提供免费的学习机会。即便是联合之后的八善堂,之前善堂所创办的学校依旧存在。

需要注意的是,联合后的八善堂还将救济置于修建大红桥等公益事业上。1924年夏末,天津猛降大雨,河水漫上两岸;大雨过后,大红桥护岸及桥台皆被冲毁,行人来往多有不便,也给实业造成不小影响。政府深知修筑大红桥的重要性,但财政有限,并无多余精力和款项,只能一拖再拖。1926年,八善堂诸董事共同决议,将其战地灾民救济结束后尚未使用的善款用来修筑大红桥。八善堂对于社会公益事业的参与,一方面是因为其作为民间善堂善社的集合体,可以集中力量办大事;另一方面,八善堂的部分董事或与政府有千丝万缕的联系,或直接在政府中担任要职,于八善堂的救济事业多有裨益。当政府面临影响地方稳定却无资金可投入的社会工程时,八善堂挺身而出,积极投身于社会公益事业,这对政府及八善堂来说可谓是双赢,也体现出八善堂一定的公益属性。

(据《史学月刊》)