当企业家决定捐建一所大学

“要建设一座中国前所未有的新型大学。”

在农夫山泉母公司养生堂年会上,农夫山泉创始人钟睒睒披露了要创办一所新型大学的消息。“我们对这个学校的承诺是,要依靠养生堂的积累和我们在座的每一位员工的贡献。我们计划在未来的十年当中捐赠400亿元人民币。”

这一表述并非空穴来风,早在去年底,杭州市委召开的十三届八次全会暨市委经济工作会议提出,2025年杭州将重点推进11个方面的任务,任务清单中明确提到了推动筹办“钱塘大学”。

据报道,钱塘大学或将依托浙江钱塘基础科学研究院筹建。企查查刊载的信息显示,该机构的法定代表人为钟睒睒。

截至发稿前,杭州市官方与农夫山泉方面均未有更多披露。

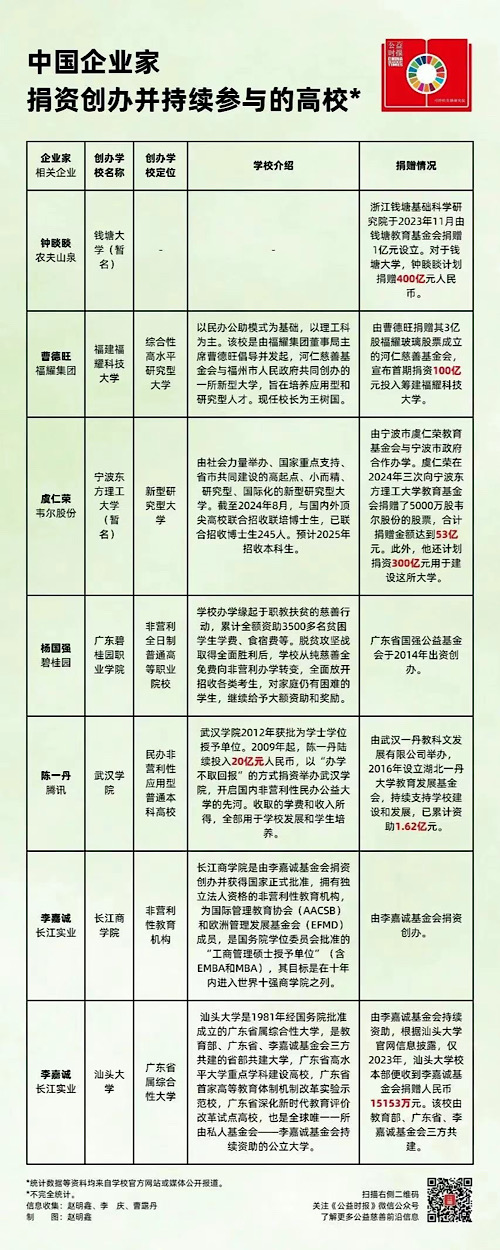

除了钟睒睒有着文首一句雄心壮志外,多位中国企业家也涉足捐资创办高校并持续参与。公益时报可持续发展研究院根据公开资料就中国企业家捐资创办并管理高校一事进行统计,其中多个学校都将自身定位为“新型”大学。

在这样的统计中,能够发现一些趋势——近年来,中国企业家投身教育公益的步伐愈发活跃,从钟睒睒筹建“钱塘大学”到曹德旺百亿打造福耀科技大学,企业家们正以多元方式推动高等教育革新。这一现象既延续了“商而优则教”的传统,又展现出紧跟时代需求的创新特质,更折射出基金会捐资办学的制度化趋势。

“在供给侧与需求侧的双向推动之下,企业家捐资举办大学就成为了一个现象级事件。”华北电力大学教育基金研究中心主任、中国人民大学公共治理研究院研究员杨维东对这一现象多有关注。

他解释说,这一现象的成因一方面是伴随着改革开放的伟大历程,民营企业得到了蓬勃发展,积累了一定的社会财富,这些企业家在专心致志做强做优做大企业的同时,也在思考着以不一样的方式对社会进行回馈;另一方面,在推进中国式现代化进程中,高等教育作为教育、科技、人才三位一体的结合点,科技创新、人才培养的主力军,科教融合、产教融合的枢纽和关键点,肩负着特殊重要的责任与使命。

传统延续

中国企业家捐资办学的传统并非始于当代,而是深深植根于近现代“实业救国”的历史浪潮中。从晚清状元实业家张謇到民国“华侨旗帜”陈嘉庚,一批先行者以教育为纽带,将商业成功与社会责任紧密结合,为今日企业家办学奠定了精神底色。

1902年,清末状元张謇在南通创办中国第一所民办师范学校——通州师范学校,拉开近代企业家系统性办学的序幕。1913年,华侨企业家陈嘉庚在福建集美创办集美小学;1921年,他捐资400万银元创办厦门大学。1947年,荣德生出资创办江南大学,成为当时中国唯一设有食品工程系的大学,为现代食品工业奠基……

“中国企业家历来重视教育的社会价值,这与儒家文化中‘重教兴学’的思想一脉相承。”北京企学研教育科技研究院副院长李昂谈道,“今天的捐资办学已从单纯慈善向体系化、专业化升级。”

上世纪80年代,李嘉诚通过基金会持续资助汕头大学,开创“私人基金会资助公立大学”的先例。腾讯联合创始人陈一丹自2009年起累计投入20亿元,以“办学不取回报”的方式推动武汉学院转型为民办非营利性高校,被视为中国高等教育公益的里程碑。碧桂园杨国强创办的广东碧桂园职业学院,初期以“职教扶贫”为目标,累计资助3500余名困境学子,延续了企业家通过教育反哺社会的传统。

目标求变

与传统不同,新一代企业家办学的目标更强调“新质生产力”。

钟睒睒筹建的“钱塘大学”以浙江钱塘基础科学研究院为依托,直指“科技创新引领发展”的定位;虞仁荣推动的宁波东方理工大学定位“小而精、研究型、国际化”,计划2025年招收首批本科生,已与国内外顶尖高校联合培养博士生245人;曹德旺的福耀科技大学则瞄准“理工科应用型人才”,试图破解产业与教育脱节的难题;2021年披露筹建但近年暂无消息的滨州理工大学(筹)是魏桥创业集团、中科院工程热物理研究所等联合开展航空宇航技术研发、科教基础设施建设等工作的基础。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平17日上午在京出席民营企业座谈会上发表的重要讲话中鼓励中国企业家加强自主创新,转变发展方式,不断提高企业质量、效益和核心竞争力,努力为推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系等多作贡献。

“正如习近平总书记所一再强调的,我们对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。”杨维东表示。

“福耀科技大学的办学目标是成为中国制造业高级人才的摇篮。”曹德旺在接受媒体采访时谈到捐资办学一事说,“我们的办学方式是模仿欧洲、尤其是德国的办学方式,实行错位办学,瞄向目前制造业人才培养方面存在的短板,培养产业工匠式的领导人才。”

捐资办学已然成为中国企业谋求新兴产业发展、创新人才培育的重要方式。“传统大学模式难以满足新兴产业对人才的需求,企业家的跨界参与能带来更灵活的机制。”李昂介绍说,国际化也是关键词,例如李嘉诚基金会促成的广东以色列理工学院,“中国职业教育的国际化也锚定虚拟现实、增材制造等前沿学科,在‘一带一路’等框架下受捐赠活动的撬动随企出海,在高端制造等领域为中企属地化用工等方面保驾护航。”

基金会化

值得注意的是,基金会已成为企业家捐资办学的主流渠道之一。李嘉诚基金会、河仁慈善基金会、广东省国强公益基金会等机构,不仅提供资金支持,更通过专业化运作确保可持续性。例如,曹德旺捐赠3亿股福耀玻璃股票成立河仁慈善基金会,首期投入100亿元筹建福耀科技大学;钟睒睒通过钱塘教育基金会捐赠1亿元设立研究院,为大学奠基。

在杨维东看来,税收是因素之一,此外发起基金会也能够将企业资金、企业家的个人财富转换为社会公益资金,在一定意义上能够起到转移器的中转作用。

当下,基金会对所办学校发挥作用几何?杨维东坦言,“据我所知,基金会主要发挥资金输送与支撑作用,也会承担资金的保值增值功能,实际参与大学管理的不多”。他认为基金会也“不应该管理”,“随着新办大学自身治理体系的建立与完善,基金会只应该管‘钱’,而不应该管‘事’”。

李昂也认为,基金会“办高校,钱好解决,运营比想象中还要困难,挑战也十分多。”不过结合曾在某职业院校从教的经历,李昂指出基金会模式能规避个人决策的局限性,通过理事会治理和透明化运作,提升资金使用效率,“这也符合国家鼓励社会力量参与办学的政策导向”。

未来展望

尽管企业家办学热情高涨,但挑战犹存。部分筹建中的大学仍面临师资引进、学科定位等难题;民办高校的长期运营也需突破资金依赖单一化的瓶颈。

对此,陈一丹在武汉学院的实践中探索出“学费收入反哺建设”的非营利模式,杨国强则将广东碧桂园职业学院从“全免费慈善”转向“合理收费+定向资助”,为行业提供了参考样本。

结合民营企业座谈会上强调的“民营企业要力所能及参与公益慈善事业,多向社会奉献爱心”,杨维东认为“力所能及”四个字意味深长。

在他看来,回馈社会、彰显社会责任,即便在教育领域也有很多方式、很多选择。除了拿出海量捐赠资金长周期举办新型大学,通过捐赠形式与现有高等教育机构开展公益合作,利用捐赠资金及其投资收益发起永续资助基金,以揭榜挂帅等方式靶向资助特定学科,或是更多民营企业家、慈善家们的战略选择。在高校场景,近年来,随着我国高校日益重视资源拓展工作,高校基金会的专业化能力日益提升,已经能够在服务民营企业家举办教育事业过程中发挥更大作用。

李昂则格外重视引导慈善资金进入职业教育领域。“人才是关键”,在他看来,职业教育在乡村振兴、教育发展、产业振兴等方面具有极大的可持续行动价值,社会慈善资金可以关注创办国家倡导的新型职业教育学校,或拥抱“愿意向前一步、锐意发展的职业院校,或关注职业教育国际化发展,以产业发展或企业切实需求为导向,量力而行,资教助学”。

杨维东坦言,当前民营经济发展面临的一些困难和挑战,并不是所有的民营企业都能够拿出一大笔资金,并不是所有的民营企业在当下就能够拿得出大额资金用于捐赠,也并不是所有的民营企业都要拿出钱去举办大学。他表示,理性用好宝贵的捐赠资金,不跟风、不盲从,结合自身旨趣,依托高校基金会等公益伙伴,因地制宜做好教育公益慈善,是门学问。